Últimamente me he pillado intranquila leyendo ciertos cuentos a mi hijo de dos años. Esos llenos de animales que viven aventuras en la selva, el bosque o el Polo Sur; que tienen bichitos, pajaritos y semillas libres. Leyéndoselos en voz alta no puedo evitar preguntarme cuánto de ello seguirá existiendo cuando le toque llegar a la adultez. ¿Habrá tortugas, grandes hielos, elefantes? Pero más me sorprendo al advertir que a mí tampoco me tocó vivir esa naturaleza intocada; que los únicos elefantes que conozco los vi alguna vez en un triste zoológico; los únicos bosques los conocí en “reservas naturales”, más cercanas a un parque de diversiones que a un ecosistema salvaje. Ya vivo en el extraño cotidiano que es la locura desatada del Antropoceno; con sus huracanes, incendios, derrames de petróleo, blanqueamiento de corales, sequías, y extinciones masivas que conviven con la vulgaridad de la lista de supermercado, las cuentas, la alarma del despertador.

Eran esas las ideas que me rondaban cuando entré a una misteriosa Galería Gabriela Mistral, por cuya ventana se veía una niebla envolvente, cubriendo una revuelta de plantas y neón. Dejando el ruido de las micros estridentes, el smog seco y la amarillenta arboleda del bandejón central de la Alameda a mis espaldas, crucé un umbral extraño. ¿Pasado-presente-futuro? Mellado lleva años jugando con la temporalidad en sus exposiciones, con títulos como “formas de empezar un cuento”, “huellas de liebre”, “presentimientos”. Años, me parece, saltando entre cuento, leyenda y ciencia ficción. Y años, también, desarrollando la particular composición que veo hoy: ya había henchido el Instituto Telearte con neblinas vaporosas el 2022; ya había sembrado una sala de la Galería Patricia Ready con sus luminosas esculturas de resina y fibra de vidrio el 2023.

En “Como describir a alguien…” ambos gestos se escalan, convirtiéndose por primera vez en algo performático, una verdadera puesta en escena. La primera sala, a la que entramos directamente de la calle, hace de prefacio o introducción: totalmente blanca, excepto por el texto curatorial y una serie de videos proyectados sobre una esquina al fondo. Estos son una serie de tomas que aparecen y desaparecen a ritmos discordantes, titilando, variando en porte y en número -tres videos verticales, luego un gran video horizontal, luego uno vertical y otro horizontal, y así. El hilo común es el agua, con videos de ríos, barro, cascadas o nieve, y el efecto tiene algo embriagador, a pesar de ser en su mayoría imágenes corrientes, hasta pedestres, algo que podrías haber grabado tú o yo en un paseo de domingo.

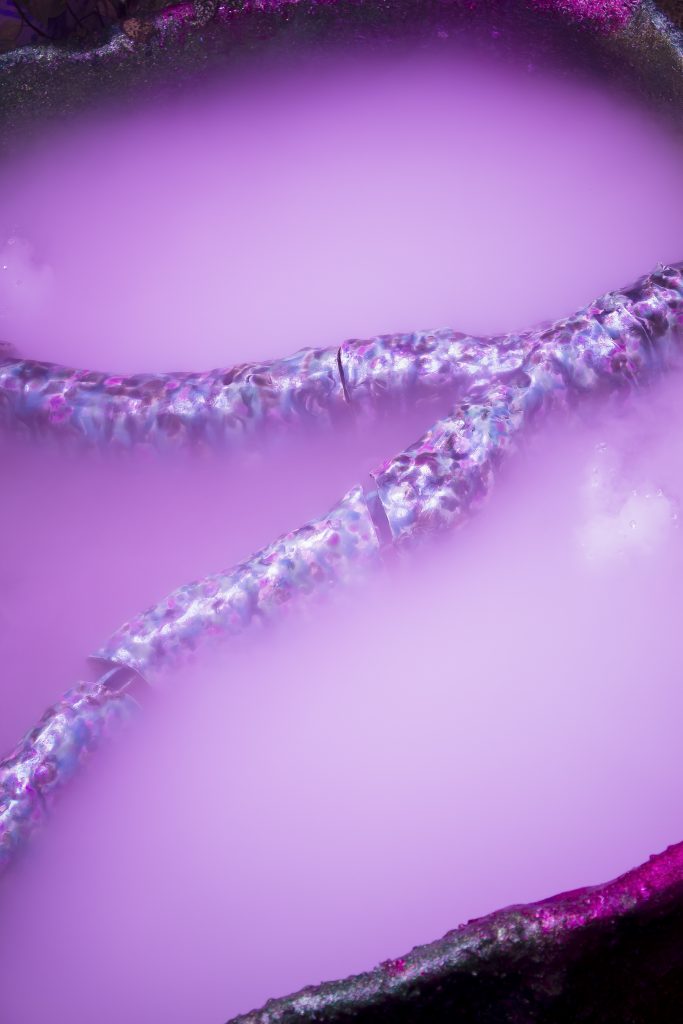

Solo hay que girar el cuerpo para encontrar la siguiente sala. Podría empezar describiéndola: muros y techos blancos cubiertos de grandes transparencias, cada una cubierta con rayados de colores, graffitis que a ratos parecen esbozar una flor, una planta, o un animal. Acompañando esos rayados hay luces neón -verdes, violetas, azules – que contribuyen al ambiente revoltoso, colorinche. El suelo, en contraste, está cubierto de tierra y piedrecillas, tan total que parece una extensa alfombra que Mellado hubiera desenrollado. Por todos lados hay plantas, grandes y chicas, plantadas en maceteros de resina brillante o fibra de vidrio, algunos iluminados por dentro, otros opacos, pero siempre bellos. Hay grandes objetos-esculturas, del mismo material, desperdigados por el espacio como si fuesen piedras, aunque con ecos vagamente funcionales por sus recovecos para sentarse. En medio de la sala cuelga un columpio, la base hecha de resina mezclada con objetitos – mostacillas, botones, hojitas, y basuritas- sus cuerdas cubiertas de pelo falso turquesa y fucsia. Otras esculturas bajitas, puestas sobre el suelo, hacen de estanques de agua, con plantas en su interior, y un sistema pequeño que suelta vapor. La pared más alejada de la ventana fue convertida en cueva con una cascada de pelo falso, también de tonos fluorescentes. En su interior hay más de lo mismo, pero suavemente distinto: la penumbra de las luces de neón da a las sombras una carga nueva; la poza y sus emanaciones enrarecen más el aire hasta hacerlo denso; el brillo de la piedra-silla-escultura se me hace más cargado, más intencional; el barro está más húmedo; las plantas parecen respirar.

Una descripción objetiva – si una creyera en ese tipo de cosas.

Es difícil describir la experiencia misma. El efecto es total, inmersivo (una palabra que últimamente ha tomado feas connotaciones en el mundo del arte) creando algo más grande que la suma de sus partes. Todo parece tener un brillo interior, propio y secreto, distinto a la luz de las guirnaldas de luz a pila, o del brillo de las tiritas LED. No sé exactamente qué es: quizás el tener que cruzar un segundo umbral para entrar a la sala ralentiza la llegada, obligándome a entrar de a poco, a sacarme de encima el ritmo del día, el cansancio, la suspicacia. O quizás es el contenido, tan profundamente distinto a lo que encontramos en el espacio introductorio; o el hecho de que la ventana nos recuerda que afuera las micros y la gente corren y corren, en total disonancia con lo que pasa adentro. Tal vez sea el montaje, impecable, que logra un golpe sensorial inmediato en los ojos, la piel y la nariz. Sobre todo cuando es tan fácil que algo acuse su artificialidad; basta con un cable, un pedazo de suelo expuesto, un elemento extraño para quebrar la ilusión.

Y he ahí uno de los mayores logros de esta exposición: nos obliga a habitar su ficción. Algo se disuelve al entrar; lo que pasa afuera se convierte en ensueño; el tiempo quieto de la sala se trastoca en normalidad. Nos atrapa, atrapa nuestra atención, nos envuelve en su dimensión paralela. El gorjeo del agua, el aire espeso por la humedad, la suavidad de los zapatos hundiéndose en el barro, los ecos amortiguados de cuerpos cruzando el espacio… No me sorprende ver a personas sentarse, tirarse en el suelo, tomarse su tiempo (como referencia, los estudios cifran en 27 segundos la cantidad de tiempo promedio que el público pasa frente a una obra). El golpe de gracia es la necesidad imperiosa que siento de tomar un poco de pasto, moverlo entre mis dedos, olerlo. ¿Es o no es pasto? ¿Es posible que no lo sea? Trato de recordar como huele el pasto, como se siente en la mano. Me sobresalto con mi propia duda; quizás en tiempos de inteligencias artificiales y realidades virtuales no es tan loco pensar que alguien pueda imitar casi por completo la (supuesta) simplicidad de una hierba.

Me pareció notable que el conjunto opera como un juego de receptáculos. Cuevas dentro de cuevas dentro de cuevas; una matrioshka de refugios. La galería, la sala dentro de la galería, la cueva dentro de la sala dentro de la galería, las pequeñas grutas dentro de los objetos dentro de la sala dentro de la galería… La idea de “cueva” remite a algo primordial, esencial, profundo. Una cueva es un receptáculo, un espacio que recibe – una palabra con connotaciones sexuales, que refiere a lo femenino, lo vaginal, y por ello también a lo maternal. Lo femenino como espacio de refugio, de romantizado cuidado, en esta cueva hecha de pelo rosa… Es extraño; solo aquí quiero sentarme y es aquí también donde arranqué furtiva un poquito de ese pasto que se me hacía tan enigmático. Me siento a salvo. ¿De qué? No sabría decirles. De la vida, de los grandes desafíos, de los pequeños quehaceres, todo eso que pareciera no dejarnos descansar (y qué cansados que estamos todos).

Una cueva también remite a la idea de gruta, de grotto, con sus inflexiones religiosas, ritualísticas, mágicas, espirituales. La exposición nos orienta hacia un afecto contemplativo; siento algo de reverencia detenida (atrapada) en este espacio, una especial inclinación y respeto por el pasto, el barro, el agua y las plantas, el cuidado con que fueron puestos ahí, en diálogo con ellas y conmigo. Quiero estar en su presencia un rato más, percibir esos ritmos y necesidades distintas a las que conozco. Es imposible no ver en esta cueva decorada con rayados una cita al arte rupestre con que lejanos antepasados y antepasadas cubrieron sus cavernas, intentando hacer sentido de un mundo terrible y hermoso; vuelvo a pensar en ese juego con el tiempo de Mellado, capaz de llevarnos al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás. Y aunque las luces neones y los pequeños residuos plásticos podrían causar disonancia, ocurre todo lo contrario. Hoy son tan domésticos y cotidianos como un mall anunciando sus descuentos, las vitrinas de cualquier tienda en cualquier avenida, una casa decorada para navidad. De hecho, juegan un rol clave al alumbrar la materialidad delicadamente creada por Mellado a partir de resinas y fibras de vidrio, que se erigen como objetos mágicos y luminosos, logrando personificar la idea de que son sedimentos de un futuro por llegar. Sus superficies brillantes invitan a tocar, a “pensar con las manos” (como invita otra exposición no tan lejos, en MAC Quinta Normal), a salirse de la cabeza y bajar a la tierra.

No todo es perfecto, y hay elementos que me sobran. El columpio se acerca peligrosamente a esas instalaciones hechas para la viralidad, y en peores manos podría haber convertido el montaje en algo demasiado azucarado, con sabor a cuento de hadas (en realidad está tan bien hecha que poco quise sacar el celular, que más bien sobraba). También tuve desencuentros con el texto que recibe en la entrada, escrito por Céline Fercovic. Es demasiado estrecho, incluso simplista al llevarnos a un tiempo caricaturesco (“Antes de la Depredación Total”), con instrucciones cerradas, y referencias un poco pedantes a lo orgánico y natural. Moralizó demasiado la exposición para mi gusto. Entiendo que quizás ese era el juego, pero no logró cuajar. Durante todo mi recorrido sus palabras zumbaban en mis orejas, molestas. Es verdad que quizás estas me empujaron a tocar el pasto, a preguntarme por él. Pero creo que lo mismo podría haberse logrado con un texto un poco menos pedagógico (en el mal sentido de la palabra). Es tan exacto en su relato que acalla otras posibles interpretaciones. Porque hay tantas otras lecturas más allá de esa, o de la mía en estas líneas. Por ejemplo, pensar este montaje futurista como algo más oscuro y distópico, en que corporaciones cobran por explorar un rato una naturaleza domesticada en un planeta en ruinas donde ni siquiera existe el barro (como se explotan hoy esas salas inmsersivas llenas de tristes reproducciones de Van Gogh). O la idea de que es una exposición lúdica, como advierte la Galería, la misma Mellado, o una amiga artista. Aquí me río un poco, ¿seré yo el problema que no le veo lo chistoso? Puede ser – todos traemos nuestras vivencias y orientaciones contingentes a cada exposición. Si es un juego, me pareció una infinitamente importante.

Más alla de eso, me gustó el cuidado curioso de esta puesta en escena, con su llamado a descansar, a salir del tiempo un rato. Nos amarrara a su ecología un ratito, nos invita a soltar el aire apretado en los pulmones, a pensar en las huellas que recibe el barro, las pisadas de quienes ya estuvieron, las mías, las de quienes vendrán. Podríamos llamarla postnatural, postapocalíptica, posthumana, ok, sí. Pero estas etiquetas aquí me aburren; creo que su verborrea y palabrería tapan este gesto chiquitito, delicado, de hacernos tomar pasto y olerlo, re-conocerlo; de hacernos pisar barro, sentirlo, respirarlo. Soy de las personas que no cree que el mundo se arreglará con grandes discursos, con teoría crítica, con pensadores pensando; creo que se arreglará a partir de nudos relacionales, que nos aten unos a otros, que nos aten al agua y el barro. Nadie defiende lo que no conoce, pienso. Quizás podamos crear más futuros asi, de pequeñas cuevas-hogares, con jardines chiquititos pero colectivos, con espacios cuidados. Hechos con lo que hay: lo natural, lo falso, todo sirve.

Me perdonarán este ensayo fenomenológico y casi autobiográfico disfrazado de crítica. Pocas veces me demoro tanto. Pocas veces veo gente demorarse tanto. Si eso es todo, ya es suficiente.

Dónde: Galería Gabriela Mistral, Alameda 1381, Santiago.

Cuándo: del 12 de Abril al 14 de Junio. De lunes a viernes de 10 a 6pm. Cerrado sábados y domingo.

Cuánto: gratis.